Al-Mg-Sc铝板骨科植入物载体阳极氧化膜孔径控制研究

随着医疗技术的不断进步,骨科植入物在临床治疗中发挥着越来越重要的作用。作为骨科植入物的载体材料,Al-Mg-Sc铝合金因其优异的力学性能、良好的生物相容性和可降解性而备受关注。其中,阳极氧化处理是提升铝基植入物表面性能的关键技术之一,而氧化膜孔径的控制直接关系到植入物的骨整合性能和长期稳定性。本文将系统探讨Al-Mg-Sc铝板作为骨科植入物载体时,其阳极氧化膜孔径的控制方法与机理。

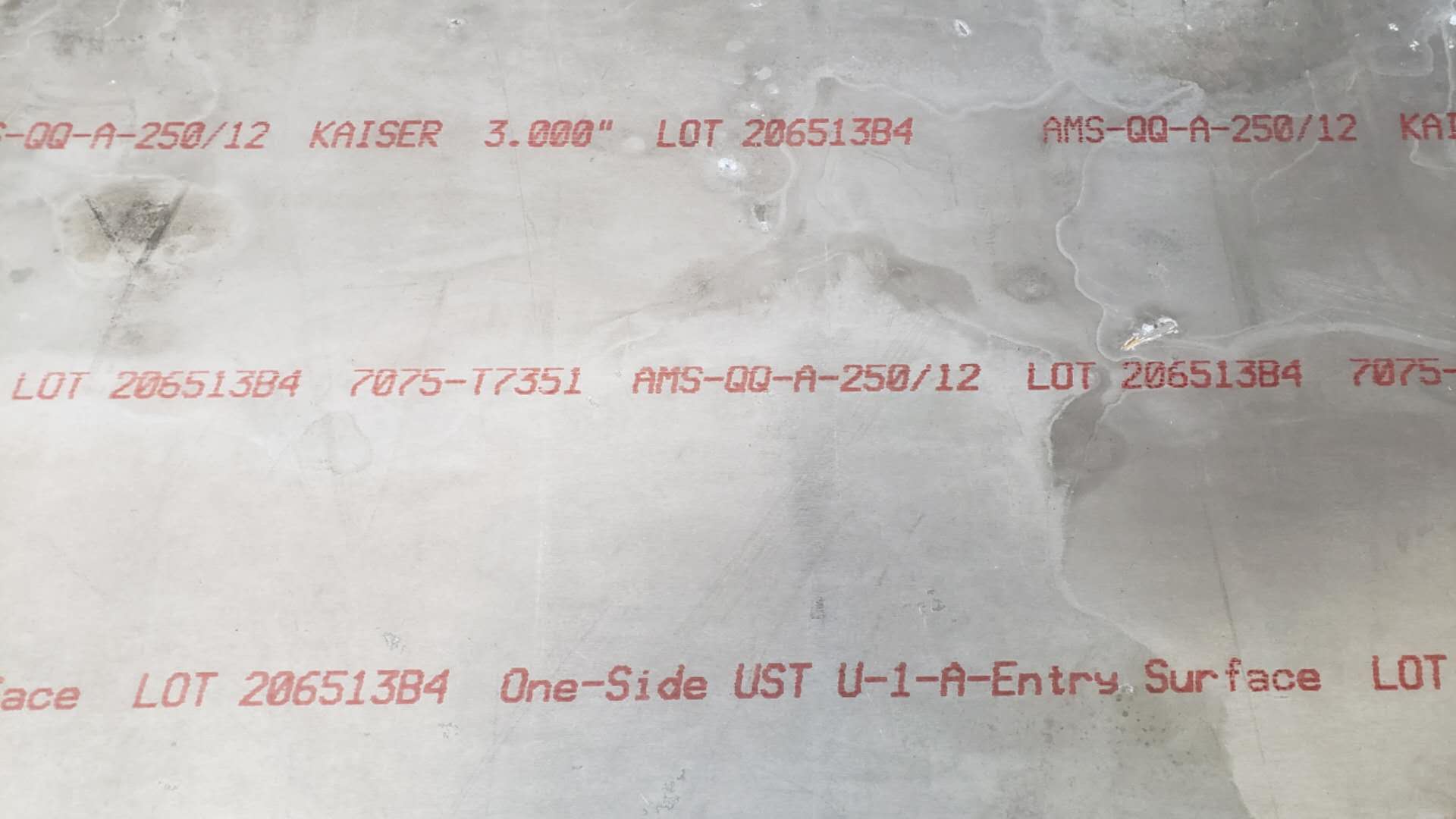

Al-Mg-Sc铝合金的基本特性使其成为理想的骨科植入物载体材料。这种合金在传统Al-Mg合金基础上添加了钪元素,显著提高了材料的强度和耐腐蚀性。钪的加入能形成细小的Al3Sc沉淀相,有效抑制再结晶并细化晶粒,使合金在保持较低密度的同时获得更高的比强度。此外,Sc元素还能改善合金的焊接性能和热稳定性,这对需要长期服役的骨科植入物尤为重要。从生物相容性角度看,Al-Mg-Sc合金在人体环境中形成的氧化膜稳定,释放的金属离子浓度远低于安全阈值,且镁元素的存在有利于促进骨组织再生。

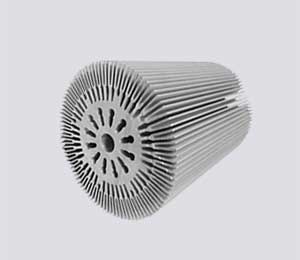

阳极氧化技术是制备Al-Mg-Sc合金表面氧化膜的主要方法。该技术通过在电解液中施加外加电压,使铝基体表面发生电化学反应,生成多孔氧化铝膜层。典型的阳极氧化过程包括三个连续阶段:阻挡层形成阶段、孔核萌生阶段和多孔层稳定生长阶段。在骨科植入物应用中,氧化膜的孔径大小直接影响蛋白质吸附、细胞粘附和骨组织长入等生物学行为。研究表明,50-100nm范围的孔径最有利于成骨细胞的增殖分化,而小于20nm的孔径则可能限制细胞伪足的伸展。

影响阳极氧化膜孔径的关键工艺参数主要包括电解液类型、氧化电压、温度和处理时间。在电解液选择方面,硫酸、草酸和磷酸是三种最常用的电解液体系。硫酸电解液能产生较小的孔径(10-20nm),适合需要致密氧化膜的应用场景;草酸电解液产生的孔径中等(30-50nm),且膜层硬度较高;磷酸电解液可获得较大的孔径(100-200nm),更有利于细胞长入。对于骨科植入物,通常采用磷酸或混合酸电解液以获得适宜的孔径分布。

氧化电压是控制孔径的最直接参数,两者呈线性正相关关系。在磷酸电解液中,电压每升高1V,孔径约增大1-1.5nm。但需注意,过高的电压会导致氧化膜击穿或产生烧蚀缺陷。温度的影响较为复杂,升高温度会加速离子迁移,使孔径略微增大,但同时会降低氧化膜的规整度。处理时间主要影响膜厚,对孔径影响较小,但过长的氧化时间可能导致底部孔径因溶解作用而扩大。

Sc元素的加入对阳极氧化行为有显著影响。研究发现,Sc含量在0.2-0.5wt%范围内时,能提高氧化膜的成膜速率并改善孔径均匀性。这是因为Sc改变了合金表面的电化学活性点分布,使孔核分布更加均匀。此外,Sc还能抑制氧化膜中的微裂纹形成,提高膜层的结合强度和耐蚀性。在实际工艺中,需要根据Sc含量调整氧化参数,通常含Sc合金需要比普通铝合金高5-10%的电压才能获得相同孔径。

后处理工艺对最终孔径也有重要影响。常见的后处理包括热水封闭、蒸汽处理和化学修饰。热水封闭会使孔径缩小10-30%,同时提高膜层的密封性;蒸汽处理能在保持孔径基本不变的情况下改善膜层的结晶度;化学修饰如硅烷化处理则可在不改变孔径的前提下引入功能性基团。对于骨科植入物,推荐采用低温蒸汽处理(100-120℃)以平衡孔径保持率和膜层稳定性。

在临床前研究中,通过优化上述参数组合,已成功在Al-Mg-Sc合金表面制备出孔径80±10nm的氧化膜。动物实验表明,这种孔径规格的植入物在兔股骨缺损模型中表现出优异的骨整合性能,术后12周的骨接触率达到75%以上,显著高于未处理组(45%)和小孔径组(55%)。进一步分析发现,适宜大小的孔径不仅提供了更大的比表面积促进蛋白质吸附,还创造了最佳的拓扑结构引导细胞行为。

质量控制是产业化应用的关键环节。建议采用扫描电镜(SEM)进行孔径统计分布分析,配合电化学阻抗谱(EIS)评估膜层完整性。生产过程中应建立严格的参数监控体系,特别是电解液浓度和温度的实时控制。对于骨科植入物这类高附加值产品,建议每批次抽样进行体外细胞试验验证生物活性。

展望未来,Al-Mg-Sc合金阳极氧化膜孔径控制技术仍有优化空间。一方面,梯度孔径结构可能更好地模拟天然骨组织的多尺度结构;另一方面,结合元素掺杂(如掺入Ca、P等成骨元素)可进一步提升骨诱导性。此外,开发在线监测和智能调控系统将有助于提高工艺稳定性和产品一致性,推动这类可降解骨科植入物的临床应用进程。